2025年7月19日,池州学院赴祁门县三下乡实践团围绕“挖掘文化资源潜力,赋能乡村产业振兴”主题,走进祁门县博物馆及周边文化产业街区,深入探寻当地如何以文化为纽带激活产业发展动能,为乡村振兴注入持久活力。

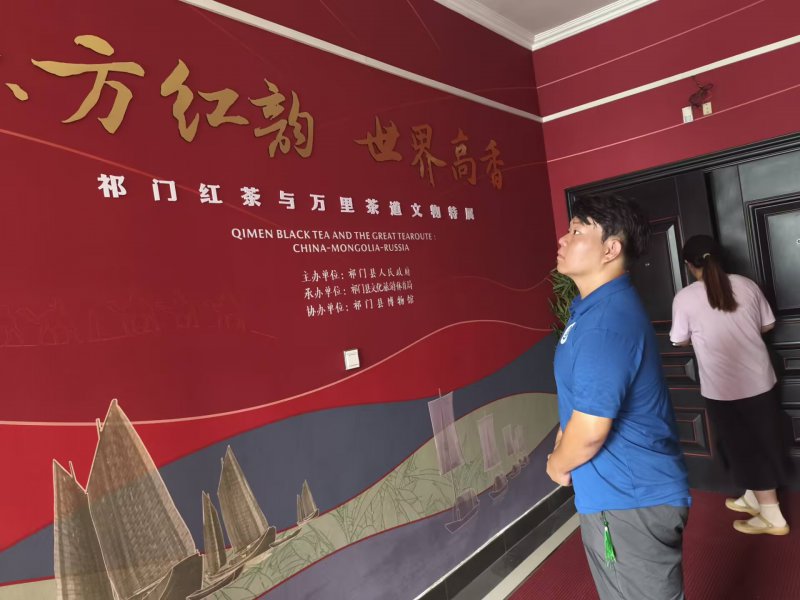

上午,实践团首先来到祁门县博物馆。馆内“徽州文明”“祁门记忆”“非遗传承”三大展区,系统呈现了这座古县从农耕时代到现代发展的文化脉络。在“祁门红茶百年史”展厅,泛黄的茶商账本、锈迹斑斑的铜制茶筛、民国时期的红茶出口报关单,无声诉说着祁门作为“红茶之乡”的辉煌过往。“你看这张1920年的茶号分布图,当时全县有80多家茶号,茶叶通过新安江水路远销欧美,这背后是完整的种植、加工、运输产业链。”讲解员的话让实践团成员眼前一亮,茶学专业学生当即拿出笔记本,对比当下祁红产业的产业链条,发现“历史上的产业优势与现在的振兴需求高度契合”。在非遗展区,目连戏的戏服刺绣、徽州竹编的精巧纹样、古法造纸的工艺流程,让大家看到了传统文化与现代产业结合的可能——竹编展区的文创产品说明牌显示,一款融入祁红元素的竹制茶席,线上月销量已突破2000件。实践团成员与博物馆馆长深入交流,详细询问了馆藏资源与地方产业的联动案例,提出“将博物馆展品故事转化为短视频内容,为祁红、竹编等产品增加文化附加值”的建议,得到馆长的肯定。

午后,实践团沿着博物馆周边的文化产业街区继续调研。街区里,非遗工坊、红茶体验馆、文创书店依次排开,不少店铺由返乡青年经营。在一家“祁红文创工坊”,店主将祁红碎茶制成香包,将茶梗压制成书签,年销售额达50万元。“最初只是想试试,没想到把茶叶和文化结合起来,年轻人特别喜欢。”店主分享道,但也坦言“设计能力有限,产品样式容易同质化”。实践团成员结合专业知识,商学院成员建议通过线上征集设计稿、与高校设计专业合作等方式解决设计瓶颈;艺术学院成员则现场手绘了几款融入徽州建筑元素的红茶包装草图,得到店主的点赞。在街区的“非遗直播间”,竹编艺人正通过手机直播带货,实践团成员观察发现,直播内容多为单纯卖货,缺乏文化讲解,当即建议“在直播中加入竹编技艺的历史渊源、制作难点等内容,让观众不仅买产品,更能懂文化”。

傍晚,实践团在住处整理调研资料,笔记本上既有博物馆里的历史数据,也有文化街区的经营案例,更有针对“文化+产业”融合的具体设想。团队成员王辉、唐丽总结道:“今天的调研让我们明白,乡村振兴不仅要靠产业‘硬实力’,更要靠文化‘软实力’。祁门的文化资源就像一座宝库,只要找对打开方式,就能让历史文脉成为产业振兴的源头活水,让传统文化在乡村振兴中焕发新的生机。”

2025年7月19日,池州学院赴祁门县三下乡实践团围绕“挖掘文化资源潜力,赋能乡村产业振兴”主题,走进祁门县博物馆及周边文化产业街区,深入探寻当地如何以文化为纽带激活产业发展动能,为乡村振兴注入持久活力。

上午,实践团首先来到祁门县博物馆。馆内“徽州文明”“祁门记忆”“非遗传承”三大展区,系统呈现了这座古县从农耕时代到现代发展的文化脉络。在“祁门红茶百年史”展厅,泛黄的茶商账本、锈迹斑斑的铜制茶筛、民国时期的红茶出口报关单,无声诉说着祁门作为“红茶之乡”的辉煌过往。“你看这张1920年的茶号分布图,当时全县有80多家茶号,茶叶通过新安江水路远销欧美,这背后是完整的种植、加工、运输产业链。”讲解员的话让实践团成员眼前一亮,茶学专业学生当即拿出笔记本,对比当下祁红产业的产业链条,发现“历史上的产业优势与现在的振兴需求高度契合”。在非遗展区,目连戏的戏服刺绣、徽州竹编的精巧纹样、古法造纸的工艺流程,让大家看到了传统文化与现代产业结合的可能——竹编展区的文创产品说明牌显示,一款融入祁红元素的竹制茶席,线上月销量已突破2000件。实践团成员与博物馆馆长深入交流,详细询问了馆藏资源与地方产业的联动案例,提出“将博物馆展品故事转化为短视频内容,为祁红、竹编等产品增加文化附加值”的建议,得到馆长的肯定。

午后,实践团沿着博物馆周边的文化产业街区继续调研。街区里,非遗工坊、红茶体验馆、文创书店依次排开,不少店铺由返乡青年经营。在一家“祁红文创工坊”,店主将祁红碎茶制成香包,将茶梗压制成书签,年销售额达50万元。“最初只是想试试,没想到把茶叶和文化结合起来,年轻人特别喜欢。”店主分享道,但也坦言“设计能力有限,产品样式容易同质化”。实践团成员结合专业知识,商学院成员建议通过线上征集设计稿、与高校设计专业合作等方式解决设计瓶颈;艺术学院成员则现场手绘了几款融入徽州建筑元素的红茶包装草图,得到店主的点赞。在街区的“非遗直播间”,竹编艺人正通过手机直播带货,实践团成员观察发现,直播内容多为单纯卖货,缺乏文化讲解,当即建议“在直播中加入竹编技艺的历史渊源、制作难点等内容,让观众不仅买产品,更能懂文化”。

傍晚,实践团在住处整理调研资料,笔记本上既有博物馆里的历史数据,也有文化街区的经营案例,更有针对“文化+产业”融合的具体设想。团队成员王辉、唐丽总结道:“今天的调研让我们明白,乡村振兴不仅要靠产业‘硬实力’,更要靠文化‘软实力’。祁门的文化资源就像一座宝库,只要找对打开方式,就能让历史文脉成为产业振兴的源头活水,让传统文化在乡村振兴中焕发新的生机。”

2025年7月19日,池州学院赴祁门县三下乡实践团围绕“挖掘文化资源潜力,赋能乡村产业振兴”主题,走进祁门县博物馆及周边文化产业街区,深入探寻当地如何以文化为纽带激活产业发展动能,为乡村振兴注入持久活力。

上午,实践团首先来到祁门县博物馆。馆内“徽州文明”“祁门记忆”“非遗传承”三大展区,系统呈现了这座古县从农耕时代到现代发展的文化脉络。在“祁门红茶百年史”展厅,泛黄的茶商账本、锈迹斑斑的铜制茶筛、民国时期的红茶出口报关单,无声诉说着祁门作为“红茶之乡”的辉煌过往。“你看这张1920年的茶号分布图,当时全县有80多家茶号,茶叶通过新安江水路远销欧美,这背后是完整的种植、加工、运输产业链。”讲解员的话让实践团成员眼前一亮,茶学专业学生当即拿出笔记本,对比当下祁红产业的产业链条,发现“历史上的产业优势与现在的振兴需求高度契合”。在非遗展区,目连戏的戏服刺绣、徽州竹编的精巧纹样、古法造纸的工艺流程,让大家看到了传统文化与现代产业结合的可能——竹编展区的文创产品说明牌显示,一款融入祁红元素的竹制茶席,线上月销量已突破2000件。实践团成员与博物馆馆长深入交流,详细询问了馆藏资源与地方产业的联动案例,提出“将博物馆展品故事转化为短视频内容,为祁红、竹编等产品增加文化附加值”的建议,得到馆长的肯定。

午后,实践团沿着博物馆周边的文化产业街区继续调研。街区里,非遗工坊、红茶体验馆、文创书店依次排开,不少店铺由返乡青年经营。在一家“祁红文创工坊”,店主将祁红碎茶制成香包,将茶梗压制成书签,年销售额达50万元。“最初只是想试试,没想到把茶叶和文化结合起来,年轻人特别喜欢。”店主分享道,但也坦言“设计能力有限,产品样式容易同质化”。实践团成员结合专业知识,商学院成员建议通过线上征集设计稿、与高校设计专业合作等方式解决设计瓶颈;艺术学院成员则现场手绘了几款融入徽州建筑元素的红茶包装草图,得到店主的点赞。在街区的“非遗直播间”,竹编艺人正通过手机直播带货,实践团成员观察发现,直播内容多为单纯卖货,缺乏文化讲解,当即建议“在直播中加入竹编技艺的历史渊源、制作难点等内容,让观众不仅买产品,更能懂文化”。

傍晚,实践团在住处整理调研资料,笔记本上既有博物馆里的历史数据,也有文化街区的经营案例,更有针对“文化+产业”融合的具体设想。团队成员王辉、唐丽总结道:“今天的调研让我们明白,乡村振兴不仅要靠产业‘硬实力’,更要靠文化‘软实力’。祁门的文化资源就像一座宝库,只要找对打开方式,就能让历史文脉成为产业振兴的源头活水,让传统文化在乡村振兴中焕发新的生机。”